社内の情報が属人化し、「必要な知識がすぐに見つからない 」そんな課題を抱える企業が今注目しているのが「ナレッジベース」です。ナレッジベースをうまく活用することで、業務効率の向上や人材育成のスピード化が可能になります。

本記事では、ナレッジベースの基本的な定義から、企業での活用メリット、構築・運用のポイントまでを実務目線でわかりやすく解説します。

ナレッジベースとは?定義と企業における役割

ナレッジベースの基本的な意味

ナレッジベースとは、業務の中で蓄積された知識やノウハウを一元管理・共有するための情報データベースです。社内マニュアル、FAQ、トラブルシューティングの手順など、日々の業務に役立つ情報を集約し、組織全体で活用できるようにすることが目的です。

「知っている人だけが知っている状態(属人化)」を防ぎ、情報を誰でも簡単に参照できる仕組みを整えることで、企業の生産性や対応品質の安定化に寄与します。

ナレッジマネジメントとの違い

ナレッジベースは、「知識を集めて見える化する仕組み(データベース)」であり、ナレッジマネジメントは「知識をどう共有・活用・継承していくか」という経営的視点の活動全体を指します。

つまり、ナレッジベースはナレッジマネジメントを実践するための“ツール”や“手段”であるといえます。

なぜ今、企業が導入を進めているのか

昨今、リモートワークや非対面業務の増加により、従業員同士が自然に情報共有する機会が減っています。その結果、ナレッジの属人化が進み、業務の質やスピードにバラつきが生じています。

そこでナレッジベースの導入が注目されており、「どこにいても誰でも業務知識にアクセスできる」体制を整えることが企業競争力の鍵となっています。

企業で進むナレッジベース活用のメリット

業務効率化と属人化の解消

属人的な作業が多い企業では、業務に時間がかかり、担当者が不在になると進行が止まることもあります。ナレッジベースを導入することで、作業手順やFAQを全員で共有でき、「誰でも対応できる体制」を実現できます。

人材育成とナレッジの継承

新人教育や異動時の引き継ぎは、多くの企業で時間と労力を要する課題です。ナレッジベースが整備されていれば、マニュアルや事例をすぐに確認でき、教育コストや習熟期間の短縮につながります。

顧客対応の質向上とCS強化

ナレッジベースによって、対応履歴や標準的な回答フローを共有できるため、オペレーターごとのバラつきが減り、顧客満足度の安定化が図れます。特にコールセンターやサポート部門では、即時対応力の向上が大きな成果になります。

情報検索性とナレッジ共有のスピード化

検索機能やカテゴリ分類が整ったナレッジベースであれば、従業員が「必要な情報にすぐアクセスできる」状態が生まれます。これにより、日常業務の判断スピードや処理効率が格段に向上します。

ナレッジベース導入前後での業務変化とメリット比較

|

項目 |

導入前の状態 |

導入後の改善効果 |

|

業務効率 |

属人的な対応に依存、処理に時間がかかる |

手順・ナレッジ共有により、誰でも対応できる体制に |

|

引き継ぎ・教育 |

口頭や紙ベースで非効率、時間と工数がかかる |

ナレッジベースで自己学習が可能、教育コストを削減 |

|

顧客対応 |

担当者や経験により品質にばらつきがある |

回答フローや履歴の共有で、応対品質を標準化 |

|

情報の検索・共有スピード |

必要情報が点在、探すのに時間がかかる |

検索性・分類機能で、欲しい情報にすぐアクセス可能 |

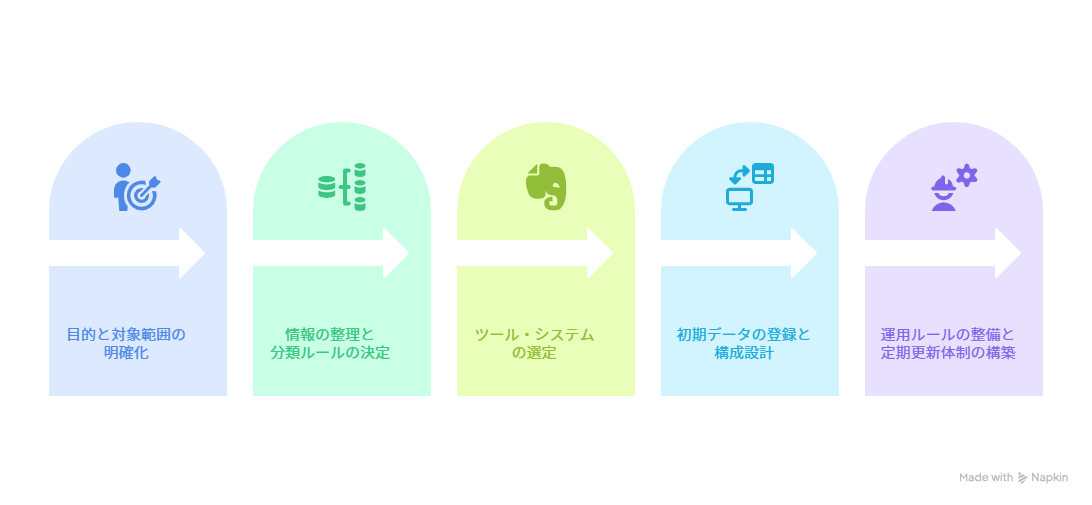

ナレッジベース構築のステップと成功させるポイント

目的設計と対象範囲の明確化

まずは「どの業務を対象にナレッジを蓄積するのか」「誰が使うのか」を明確にすることが重要です。営業・サポート・開発など、部門ごとにニーズは異なります。目的が曖昧なままだと、形骸化するリスクがあります。

情報の整理と分類方法の工夫

既存マニュアル・FAQ・社内メールなどを一度棚卸しし、「どの情報が、誰にとって価値があるか」を分析します。分類には以下のような視点を取り入れると有効です。

- 業務カテゴリ(例:受注、出荷、対応フロー)

- 利用者別(例:新人向け、マネージャー向け)

- 頻出ワードやタグによる検索補助

ツール・システム選定の考え方

構築には、社内Wiki型・FAQ型・チャットボット連携型など複数のツールの選択肢があります。ポイントは「誰でも簡単に投稿・検索できる操作性」と「更新・管理しやすい仕組み」です。初期は無料ツールでも十分効果が期待できます。

運用ルールと更新体制の構築

情報は蓄積するだけでは効果を発揮しません。ナレッジベースの定期点検・更新を行うための担当者設定やフロー整備が必要です。使われ続ける仕組みづくりこそが成功の鍵です。

ナレッジベース活用を定着させる3つの工夫

使いやすいUI・検索性を意識する

どれだけ内容が良くても、「探しにくい」「見づらい」では利用されません。スマートフォン対応、検索バー、見出し構造など、直感的に操作できる設計が求められます。

定期更新とフィードバックの仕組み

情報が古くなると信頼性が下がり、使用頻度も低下します。更新履歴の記録、利用者からの「誤情報」「改善要望」の収集機能を備えることで、常に鮮度の高いナレッジが維持されます。

現場への活用促進・教育体制

せっかくの仕組みも、現場が使いこなせなければ意味がありません。定期的な活用研修や活用事例の共有など、社内への理解促進施策が重要です。

まとめ

ナレッジベースは、企業の情報資産を活かし、業務効率や対応品質を飛躍的に向上させる強力な武器です。しかし、導入しただけで成果が出るわけではなく、構築の目的設計・分類・ツール選定・運用ルールの整備までを一貫して取り組む必要があります。

まずは、自社内に「どんな情報が属人化しているか」「どこで業務が止まっているか」を洗い出し、スモールスタートで運用を始めることをおすすめします。継続的に改善できるナレッジベースを構築することで、企業の成長を支える基盤が築かれていきます。

ナレッジベースの導入や運用に課題を感じている方は、お気軽にご相談ください。貴社の業務に最適なナレッジ管理の設計・運用を、専門スタッフがご提案いたします。

▶ お問い合わせはこちら