社内業務の問い合わせ対応を効率化する手段として注目される「社内FAQシステム」と「チャットボット」。似たような役割に見えても、仕組みや得意分野には明確な違いがあります。この記事では、それぞれの特徴や違いを比較し、導入判断に役立つ視点を解説します。併用による相乗効果や、実務に活かせる活用法も紹介します。

社内FAQシステムとチャットボットの基本的な違いとは?

社内業務における問い合わせ対応の効率化を図る際に、「社内FAQシステム」と「チャットボット」のどちらを導入すべきか悩む担当者は少なくありません。両者はどちらも“質問に答える”ツールですが、仕組みや操作性、得意な領域には明確な違いがあります。

社内FAQシステムの特徴とできること

社内FAQシステムは、従業員がよく疑問に思う質問とその回答を整理・蓄積し、検索しやすい形で提供する仕組みです。イントラネットや社内ポータルに設置されることが多く、検索キーワードを入力することで、関連するFAQページがリスト形式で表示されます。

情報量が豊富で、文章・画像・リンク・動画なども自由に掲載できるため、詳細な業務マニュアルや手順書の代替にもなりうるのが特徴です。一方で、情報の検索や選別は利用者のスキルに依存するため、「知りたい情報にすぐ辿り着けない」ケースも生じやすくなります。

チャットボットの特徴とできること

チャットボットは、ユーザーの入力に対してあらかじめ用意されたシナリオやAIによって自動で回答する対話型のツールです。FAQに基づいた情報を自然な会話形式で案内できるため、検索やナビゲーションが苦手なユーザーでも直感的に操作できます。

最近では社内向けにも導入が進み、SlackやMicrosoft Teamsといったビジネスチャットツール上で活用される例も増加しています。素早い応答と24時間稼働可能な特性により、人手不足対策や業務平準化に効果を発揮します。ただし、構築初期にはルール設計やシナリオ整備に一定の工数がかかる点も押さえておくべきです。

両者に共通するのは「社内の問い合わせ対応を効率化する」という目的です。ただし、そのアプローチには大きな違いが存在します。

|

項目 |

社内FAQシステム |

チャットボット |

|

操作形式 |

キーワード検索 |

対話形式(選択・入力) |

|

表示情報 |

長文・画像・動画など多様 |

一問一答または選択式 |

|

情報取得のしやすさ |

自分で探す |

ボットに聞く |

|

設置場所 |

社内ポータル |

チャットツール内など |

|

メンテナンス |

ナレッジ追加・整理中心 |

FAQ整備+シナリオ作成が必要 |

|

得意分野 |

情報量が多いマニュアルや複雑な業務 |

よくある質問や定型業務の即時対応 |

|

弱点 |

使う側の検索能力に依存する |

表示できる情報量に限界がある |

このように、社内FAQシステムは情報網羅性に優れ、チャットボットは操作性と即時性に強みがあります。

どちらを選ぶ?目的別に考える導入メリット

社内FAQシステムとチャットボットは、いずれも業務の効率化や問い合わせ対応の軽減を目的としたツールですが、それぞれに向いている場面や導入メリットは異なります。ここでは、導入目的に応じた選び方を整理し、自社に合った判断ができるようにしていきます。

社内FAQシステムが向いているケース

社内FAQシステムは、詳細で網羅的な情報を必要とする業務に適しています。例えば業務手順や社内制度に関する複雑な説明を、文書・画像・リンク付きで提示したい場合に最適です。以下のような状況で特に効果を発揮します。

- 社内ポータルサイトが既に整備されている

- マニュアルや規程など、情報量の多い文書が必要

- 検索慣れした社員が多く、キーワード入力に抵抗がない

- 社内に情報を管理・更新する担当者がいる

ナレッジの蓄積と構造化に向いているため、継続的な情報更新が可能な組織には非常に有効です。

チャットボットが向いているケース

チャットボットは、短時間で答えが得られることを重視する環境に向いています。検索ではなく“会話”で解決したいユーザーや、業務の中で即時に情報が求められる場面に特に強みがあります。

- 若手社員や非IT系社員が多く、検索操作に不慣れ

- 同じ質問が繰り返される業務(交通費精算、休暇申請など)

- SlackやTeamsなどのチャットツールを常用している

- 問い合わせが多く、対応を自動化したい

対話形式であることから、問い合わせのハードルを下げ、利用頻度を高める効果もあります。

それぞれの弱点と補完ポイント

両者の導入効果を最大化するためには、それぞれの弱点を理解して補う視点が欠かせません。

社内FAQシステムは「情報量が多い」一方で、「使う側の検索能力」に依存するため、目的の情報に辿り着けず離脱してしまう可能性があります。

一方、チャットボットは「即時性」に優れますが、「表示できる情報量に限界がある」ため、複雑な説明には向いていません。また、初期導入やメンテナンスに手間がかかる点も考慮が必要です。

したがって、導入を検討する際は単純な比較ではなく、自社の課題や業務プロセス、利用者の特性に応じた視点で選択することが重要です。

併用のすすめ|チャットボットとFAQを組み合わせるメリット

社内FAQシステムとチャットボットは、いずれか一方を選ぶのではなく、併用することでそれぞれの弱点を補完しながら高い効果を発揮します。ここでは、実際の業務で併用する際のメリットを具体的に解説します。

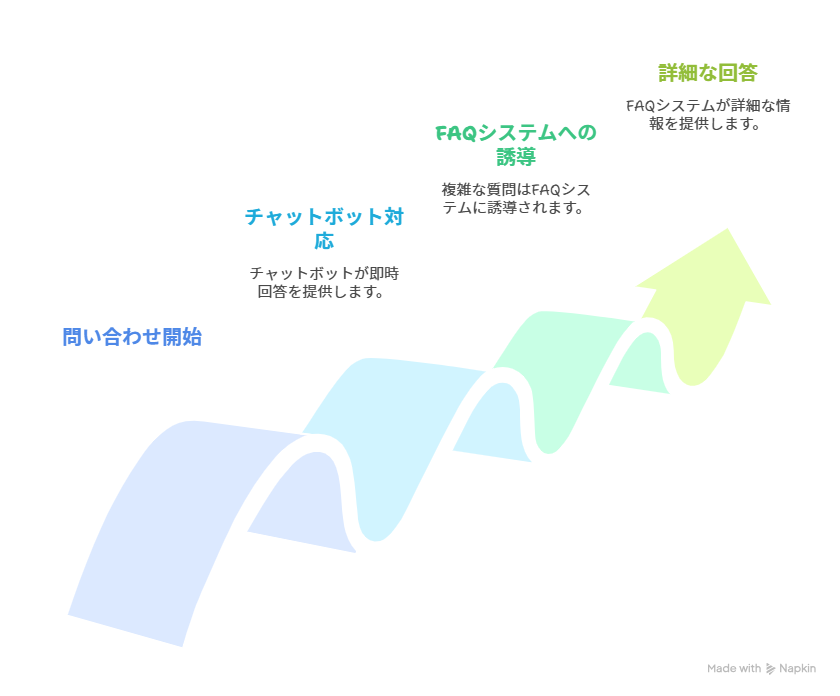

一次対応はチャットボット、詳細情報は社内FAQシステムへ誘導

多くの問い合わせに共通するパターンとして、「よくある質問には即時回答」「複雑な質問には詳細説明が必要」という2層構造が存在します。この構造に対応するには、まずチャットボットで一次対応し、必要に応じて社内FAQシステムに誘導する運用が理想です。

たとえば「有給申請の手順を教えて」という質問に対して、チャットボットが簡単なフローを提示し、詳細なルールや記載方法を記したFAQページにリンクする、という流れが考えられます。

チャットボットのログ活用によるFAQの改善

チャットボットの強みは、ユーザーの入力履歴(ログ)を可視化できることです。頻出ワードや曖昧な質問、回答までにかかったステップ数などを分析することで、社内FAQシステムの構成改善やコンテンツ追加にもつながります。

「ユーザーが何をどのように聞いてきたか」を把握することで、実際の業務ニーズに即したFAQの再構築が可能になります。

利用部門ごとのカスタマイズにも対応しやすい

部署や職種によって求められる情報が異なる場合、チャットボットはフローや回答文を柔軟にカスタマイズできるため、利用者の属性に応じた応対がしやすくなります。

一方、社内FAQシステムはカテゴリやタグを用いた分類整理が得意なため、複数部門への横断的な情報提供にも適しています。これらを組み合わせることで、全社レベルでの情報最適化が可能となります。

選定・導入時のチェックポイント

社内FAQシステムやチャットボットを導入する際には、単に「流行だから」ではなく、自社の業務環境や目的に合った選定が重要です。ここでは、導入前に確認すべき具体的なチェックポイントを紹介します。

目的の明確化|情報蓄積か即時応答か

まずは、導入目的を明確にすることが出発点です。

「社内ナレッジを体系化したい」のか「社員からの問い合わせ対応を自動化したい」のかで選定すべきツールは変わります。

- 情報を長期的に蓄積・整理したい:社内FAQシステムが有効

- 即時回答による対応スピードを重視したい:チャットボットが有効

目的を曖昧にしたまま導入すると、利用が定着しないケースも少なくありません。

操作性・UI|社内で使いやすいか

どれだけ高機能なツールでも、現場の社員が使いこなせなければ意味がありません。

とくに社内FAQシステムは、「検索のしやすさ」・「カテゴリの分かりやすさ」・「スマホ対応の有無」など、日常業務の中で自然に使えるUIであることが求められます。

チャットボットに関しても、入力の手間が少ない・誘導が自然であることが継続利用のカギになります。

連携性・拡張性|他システムとの連携に対応しているか

社内の他システム(SFA、勤怠管理、社内ポータルなど)と連携できるかどうかも重要なポイントです。

とくにチャットボットは、業務システムと連携することで申請処理や通知配信も自動化できるため、より業務効率化に貢献します。

一方で社内FAQシステムは、社内ポータルやナレッジ共有ツールとの連携により、情報へのアクセシビリティを高められます。

コストと運用負荷|トータルでの費用対効果を見極める

導入費用だけでなく、初期設定・シナリオ作成・運用更新にかかる工数も評価対象に含めましょう。

- チャットボット:シナリオ構築に手間がかかるが、一定期間運用すれば自動化が進む

- 社内FAQシステム:初期構築は比較的簡単だが、継続的な更新が必要

自社のリソース状況に応じた選択・組み合わせが重要です。

まとめ

社内FAQシステムとチャットボットは、いずれも社内の問い合わせ対応を効率化する強力なツールです。しかし、それぞれに得意領域や運用スタイルが異なるため、自社の目的やリソース状況に応じて最適な手段を見極めることが重要です。

「ナレッジを体系的に蓄積・共有したい」なら社内FAQシステムが効果的であり、

「対応スピードを上げたい・自動化したい」ならチャットボットの導入が向いています。

また、両者を組み合わせることで、情報資産の活用と業務効率化を同時に実現することも可能です。

ダットジャパンでは、社内FAQシステムとチャットボットを組み合わせた最適なソリューション提案を得意としています。導入の可否や比較検討段階でも、お気軽にご相談ください。